From:村中大祐

カラヤンの仕事術。

それについてこのところかなり長い原稿を書いていた。

もちろんニュースレターNo.2のためだ。

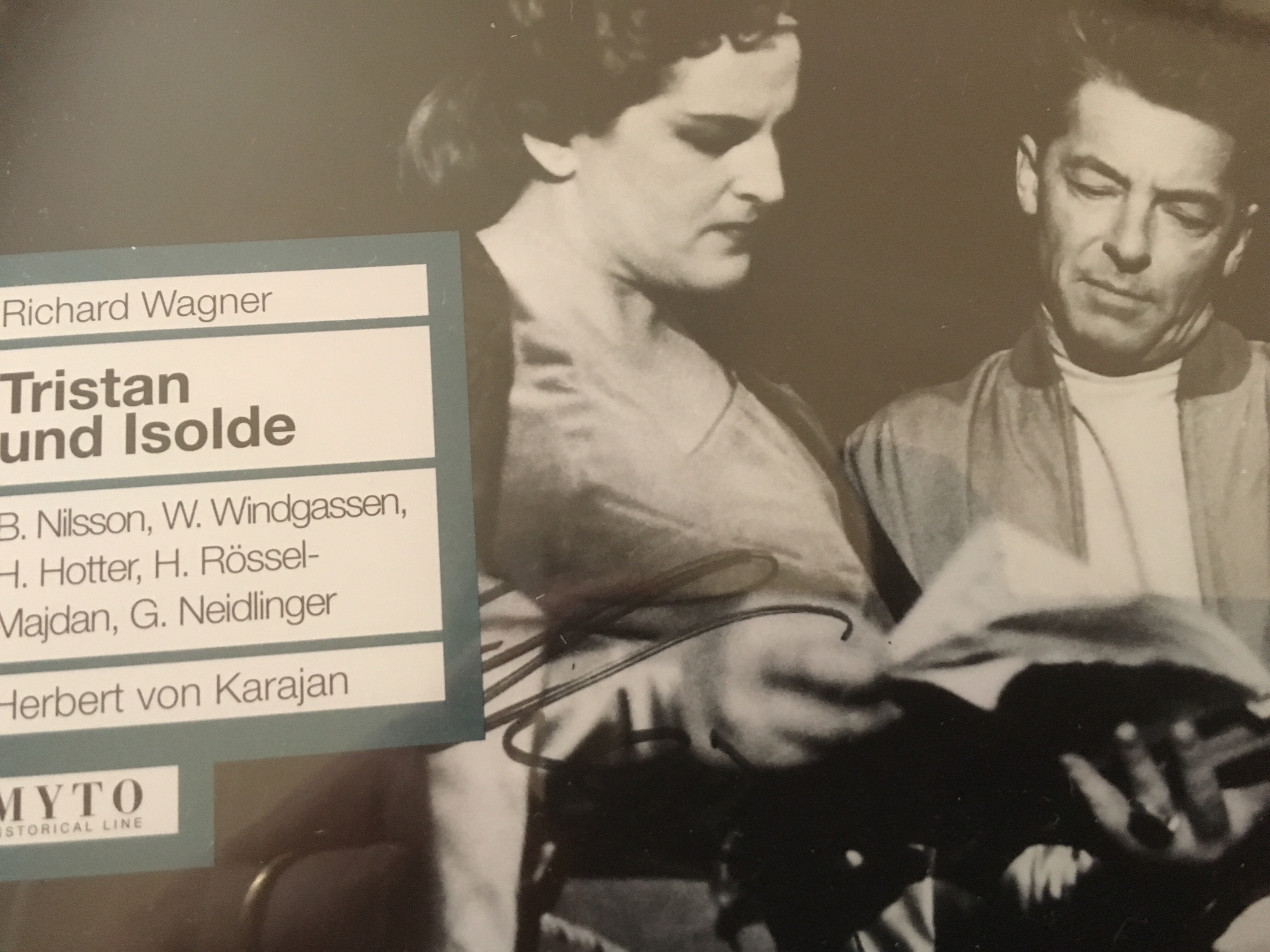

このところカラヤン指揮ミラノ・スカラ座における

ワーグナーのオペラ作品のライブ録音が発売されて

「トリスタンとイゾルデ」や「ワルキューレ」が

聴けるようになった。

そのうちの「トリスタン」を聴いて思ったことは

何とスコアや伝統的な解釈を知らず、

歌手の息について考えないで指揮しているか?

ということだった。

正直、これは意外だった。

カラヤンと言えば根っからのオペラ指揮者で

その下積みの時代、つまり地方の歌劇場の

徒弟時代を経て、見事なレパートリーを築き上げ

オペラの演出と指揮の両方を受け持つ

まさにオペラの理想を体現する人

というイメージだったため

こんなに酷いトリスタンを聴いたのは

後にも先にも初めてで正直驚いたのだ。

この1959年のスカラ座と言えば

ビルギット・ニルソン、ヴォルフガング・ヴィントガッセン、

ハンス・ホッターにロッセル・マイダンというソリスト。

おまけに水夫はアントン・デルモータでクルヴェナルは

グスタフ・ナイドリンガーという超豪華キャスト。

当時このキャスト以上は望めないほどのもの。

でも指揮が酷い。

ミラノ・スカラ座のオーケストラは

トリスタンをよく知っているはず。

実際にこの数年前にミラノで演奏された

ヴィクトール・デ・サーバタとの録音は

歴史的録音として素晴らしいものだ。

だからオーケストラが悪いとは考えられない。

だがカラヤンの指揮するテンポは

歌手の息をまったく考えていないし

定石のテンポの変化など全くお構いなしで

ある意味楽譜通りに指揮しているだけ。

時間がなくてリハーサルを1幕はほとんどしていないのか。

そう思わせるが、イタリアのプロダクションは

オーケストラの準備にはドイツより入念だ。

時間をかけて臨むはず。

だとすれば。。。問題は?

なぜこうなったか?

それはカラヤンが指揮だけでなく

演出をしたからではないだろうか。

ではカラヤンが指揮者として演出をした一番大きな理由とは?

ニュースレターでは、そんな側面にも光をあててみた。

ところで、同じようにオペラを得意とした指揮者が

ヨーロッパやアメリカでは普通だったが

中でもハンガリーからアメリカに移住して

シカゴ交響楽団の一時代を築いたフリッツ・ライナーは

バーンスタインをカーチス音楽院で教えたことでも

有名な指揮者だが、あるインタビューで

こんなことを語っていたのを聞いたことがある。

「マエストロ、あなたはコンサートホールと

オペラ座のどちらがお好きですか?」

という質問に答えて

「コンサートをやっていると、オペラが指揮したくなる。

オペラを指揮していると、コンサートに戻りたくなる。」

まさに私も同じような感覚がある。

ないものねだり、というのが人間の本性である。

でもカラヤンの場合は特殊だ。

彼は通常指揮者が求める「音楽を深める」ことよりも

「自分の理想を実現する」ことに重きを置いた。

それは「音楽」という表現手段のみならず

「舞台」全般。つまり演出から衣装、舞台美術、照明までの

すべてに亘る分野だ。

本来なら決められた枠のなかで仕事をするはずの

オペラのカペルマイスター(劇場指揮者)が

演出からキャスティングまでのすべてを司る。

そうなって初めてカラヤンは自分の理想が実現できると

考えたわけだ。

雇われ指揮者でもなく、単なる音楽監督でもない。

総合芸術家、カラヤンの面目躍如だ。

だからと言って「音楽」をおろそかにしてよいわけもない。

だがカラヤンは音楽をするとき

むしろ別次元の発想で指揮をしながら

自分がどう見えるか?聴衆が心理的にどう聴いているか?

そういったことに一番興味があったようだ。

だから「音楽を深める」ということより

音楽を「演奏し聴く」現象そのものを理解しようとしていた。

だからある意味他の指揮者がするような

「深める」ことなど、どうでも良かったのではないか。

そこがカラヤンが指揮者としてより

むしろ「リーダー」として才覚があったと

私が思う理由だ。

彼はものを見る視座が普通とは違った。

経験のなかで得たものは

すべて使い切った。

そして経験を更にブラシュアップするためには

音楽自体をも犠牲にしたのだと思う。

だから単純に音楽家としての評価だけでは

カラヤンを本当の意味で知ったことにはならないのだ。

そういう興味でニュースレターを書いてみた。

是非読んでほしい。

素敵な週末を。

ヨコハマの自宅より

村中大祐

最近のコメント