From:村中大祐

勝てるはずがない相手。

そう思うことは

人生で少なからずあると思う。

人生勝ち負けではないのだけれど

戦わなければならないときもある。

それは何かを守るためだったりする。

自分の大切な何か。

思わぬところで

自分の大切にしているものが

脅かされる。

相手は脅かそうなどと思っていないのに。

そんなことはよくあること。

誰にでもあることだけれど

守ろうとするときの自分は

理屈じゃない。

本能で守ろうとする。

本能は正しいんだと思う。

理解したところで

本能は全部知っている。

理解が嘘だということくらい。

必ずや後々調整を迫られるのがオチだ。

それなら今すぐに

自分の身体や心に訊いたらいい。

お前、本当に幸せか?

それで本当にいいのか?

それがお前の「たましい」が望んでいるのかどうか。

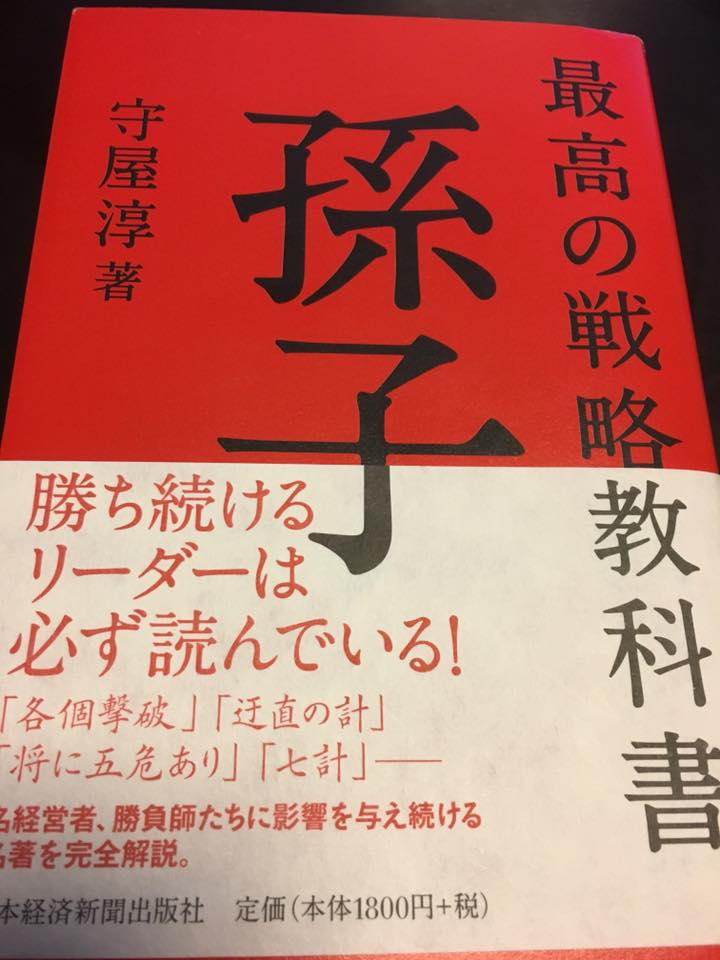

そんな話が隠されています。

読んでみてください。

===========================

From:村中大祐

私のデビュー当時からのファンのひとりで

イタリア人の経済ジャーナリストが

私が指揮するオペラやコンサートを聴いて

「ダイ、お前の強みはコンサートだな」

と言ったことは前にお話した通りだ。

でも当時の私はオペラ街道まっしぐら。

オペラの世界は自分の活動の

大切な柱のひとつだった。

イタリアではパレルモのテアトロマッシモで

センセーショナルな成功が待っていた。

それが偶然にも日本の新国立劇場との

Co-Productionつまり共同制作だった。

当時新しく東京の初台の芸術監督に就任した

五十嵐喜芳氏から私のローマの自宅へ

突然連絡が入った。

「来月ローマに行くから会いましょう」

五十嵐先生は奥さまと一緒にお見えになり

スペイン広場の上にあるホテルでお目にかかると

「村中さん、来年の秋、東京で魔笛を振ってください。」

この魔笛の公演前に私は既に東京のオーチャードホールで

新星日本交響楽団(現東京フィル)と

デビュー公演があったわけで

魔笛のオペラデビューが

東京の初めての公演と言う訳ではなかった。

しかもコンサートの評判は

デビューにしては上々の出来で

日経新聞に大きく批評が載ったことで

ひとつのスタートとしての手ごたえを感じた。

だがその時すでに初台でのデビューが

告知されていたこともあり、

「オペラ」というイメージが先行していたのかもしれない。

オーチャードホールでのデビュー後に

私に寄せられた感想を読むと

「ロッシーニを振れば次に聴いてやってもいい」

そんな感想があって愕然とした。

なんとまあ、聴衆の上から目線。

海外で指揮活動をして帰国すると

こういった意見をする聴衆とお付き合いすることになるのか。

そのショックは私をしり込みさせるに充分だった。

しかも感想には「オペラを聴きたい」という人が多く

いかに目の前の流れを止めるのが難しいか、

を改めて実感することになる。

イタリア人のジャーナリストの言葉が

耳元で何度も繰り返された。

「ダイ、お前はコンサートが向いている」

さあ、どうする、俺。

日本というマーケットはこの俺に

オペラの専門家になれ、と言ってきている。

東京外語のドイツ語を卒業。

イタリアでオペラで名を挙げて

日本に帰国してデビュー。

オペラ?コンサート?

そんなことを言っている場合ではなくなってきた。

さあ、どうする俺。

自分の故郷は既に私に

はっきりと二者択一を迫って来たのだった。

ここでも私ははっきりと

自分が「両方を選択する」意志があることを示した。

私はこのデビューの瞬間から

「コンサートとオペラ」は両輪であることを

マネージャーにも聴衆にも伝えられるよう

努力を始めたのだ。

このままでは日本では「オペラの人」と思われてしまう。

人間というものは

周りの評価があって自分があることは

百も承知だ。

でも自分の強みや存在意義を、

無理やり周囲の「思い込み」によって

捻じ曲げられることに

若い私の自己防衛本能が働いた結果だと思う。

実は私の中に大きなトラウマとも言えるものがあった。

私は日本では音楽大学を出ていないし

音楽家の友人は一人もいなかった。

東京外語大出身の音楽家ということで

「変わった経歴ですね」となるが

本来なら自分の故郷(ホーム)である日本は

ある意味私にとってのアウェイだった。

私は日本人の顔だし

日本語もしゃべる。

「ガイジン」でもないわけだが

全くのアウェイ感があった。

だから「日本で評価される」ことは

私にとって特別な意味を持っていた。

だがそんな自分の故郷では

私の「もののの見方」や「ものの考え方」は

特殊以外の何物でもなかったのだ。

聞いた話では、日本では

音楽大学の指揮科を経て

まずアマチュアの楽団で指揮者としての腕を磨いたり

指揮者のアシスタントとして

二期会や藤原歌劇団の経験を積むのが

「普通のやり方」だと言う。

私は東京外語大を卒業後

指揮者になれるかもわからないまま

ウィーンに赴き

試験では「号令」をかけて

試験官を爆笑させて音大に合格した。

指揮者になろうと思ったのは

大学の3年目。

ウィーンでオペラを振ったときだ。

自分の手を離れて音楽が独り歩きを始めた。

当時の印象はそうだった。

パイジエッロのくだらんオペラだったが

客が爆笑の渦に巻き込まれていた。

その状況を客観視する余裕は

ピアニストをやっていた時代にはなかったことだ。

今考えれば私はそのとき

ある意味「幽体離脱的」な状況だったのだと思う。

俯瞰視する能力とでも言えるだろうか。

この私の特殊とも言える感性を

どうやって日本という土地で活かすのか。

「見えるもの」「わかりやすいもの」に

即傾いてしまう自分の生まれた土地で

どうやって新しい価値を生み出すのか。

この日本というアウェイの土地で。

デビューの時

日本のオーケストラの前に歩いて行った瞬間

私は自分が何も日本を知らないことを実感した。

この時から私の挑戦は始まったのである。

今日も素敵な一日を!

横浜の自宅から

村中大祐

最近のコメント