さて。本日から音楽についていろいろと書いて行こうと思う。

実際のところ、わたしはピアニストのリヒテルのリサイタルを、中学生の頃から、通算10度くらいは体験している。その最初の体験は衝撃的だった。これはメルマガなどで書いたことも多いので、何度もわたしの書いたものについて触れた方には、退屈かもしれないが、ベートーヴェンの作品10の2(第6番)と作品10の3(第7番)が前半。後半はプロコフィエフの戦争ソナタだった。

プロコフィエフは中学生のわたしには難しかったが、アンコールに終楽章を弾き直したのには「たまげた!」という感覚しか残っていない。ピアノはヤマハ。横浜の関内にある神奈川県民ホールで、徐々にピアノを調教していくのが彼のやり口だった。大きな熊のような体で、ピアノを揺らしていく。そうすると、ピアノの音がどんどん変化していく。最初から「何というビロードのような音なんだ!」と思ったが、それがさらに変化していく様は、圧巻だった。

それ以来、リヒテルの大ファンになった私は、ピアニスト志望だったもので、彼が独学である、という点も非常に参考になった。つまりネイガウス(ノイハウス)に逢う前の彼の姿と、自分の姿を重ねていたからだが。そんな彼がプロコフィエフのSinfonia Concertanteの初演の指揮者であったことなど、当時は知る由もなかった。彼がオペラのコレペティトール(劇場ピアニスト)を務めていたことなど、知りもせずに、ただ、その音のまろやかな余韻に酔いしれていた。

1990年からウィーンに留学した際、彼はまだ存命で、よくウィーンのYamaha工場の演奏会に足を運んだものだった。ただ、始まる時間が遅いことが多く、夜21時ごろからの開演とか。1980年代からリヒテルの演奏会は暗い明かりを灯しながら、楽譜を置いて、じっくりと音楽と向き合う形に変わっていき、それはまるで、坂東玉三郎の言っていた「あかり」の意味を彷彿とさせるもので。出光美術館に「ルオー」の名画がたくさんあるのだが、そのルオーの展示などで1985年前後に感じたイメージは、「あかりが強すぎる」だったか。今ではそんなことはないのだが、当時、まだ日本の美術館のあかりは明るすぎたと思う。それは舞台でも同じであり、そのことについて、当時、坂東玉三郎氏が警鐘を鳴らしていたのを思い出す。

ルオーという人はもともと、ステンドグラスの作家だった。それが油絵に至ったことで、特にわたしには、「あかり」のことについて思ったのだろう。実際、今日本国内で、美術館のあかりが明るすぎることはまずなくなったことを考えると、隔世の感がある。

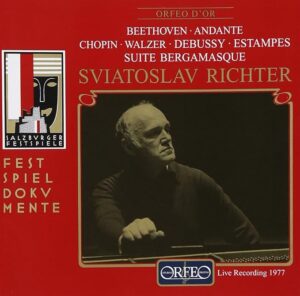

リヒテルのベートーヴェン。その音がこのCDには色濃く残されていた。実際、彼のベートーヴェンのあのビロードのような音が再現されたCDを、わたしは聴いたことがない。だが、このCDだけは違うのだ。わたしはおそらく、リヒテルと名の付く録音はほぼ全て聴いて来た。でもこのCDの最初に収録されているベートーヴェンおAndante Favoriは、かつての彼の生の音を彷彿とさせてくれる、唯一の録音だと思う。

そして、彼が鉄のカーテンを超えて、カーネギーホール・デビューを果たした1960年。彼の地で彼のドビュッシーは音楽評論家から絶賛されていたが、当時の録音を聴くと、それほどリヒテルの音楽を伝える記録とは言えないような気がするが、このCDでは、まさしく彼の面目躍如が体験できる。ベルガマスク組曲や版画における彼の志向は、まさしく「ドビュッシー論理の人」。

マダム・フォン・メックとは、チャイコフスキーのパトロンとして有名だった、鉄鋼王の夫人だが、彼女のところで子供たちのピアノ教師を務めたのがドビュッシーであり、彼女のサポートで、ロシア側からバイロイト音楽祭へと繋がっていくルートというのが、当時はあったわけで、ロシアバレエ団とパリの繋がりの奥に、様々なルートがあるのを知るだけでも、このCDの価値が跳ね上がる、というものだろう。

ショパンについては、いつものリヒテルだが、ここでスケルツォ第2番を弾いたのは、ザルツブルク音楽祭の聴衆に対する娯楽的な意味を持つのだろうか。ワルツも秀逸なら、舟歌も絶品の歌いまわし。必聴だが、入手困難。わたしは2000年あたりにイタリアで購入した。写真はアマゾンから拝借。

最近のコメント